料理研究家・内山ゆきが語る、水と食の物語

食と空間からひも解く、人と水の“美味しい”関係 <前編>

料理研究家であり、食と空間のプロデュースを手がける内山ゆきさんが主宰する「iRo」はレストランであると同時に、調味料を探求する“ラボ”のような場所でもある。

レストランがオープンするのは週にわずか2日ほど。看板もなく、大きな宣伝もしない。

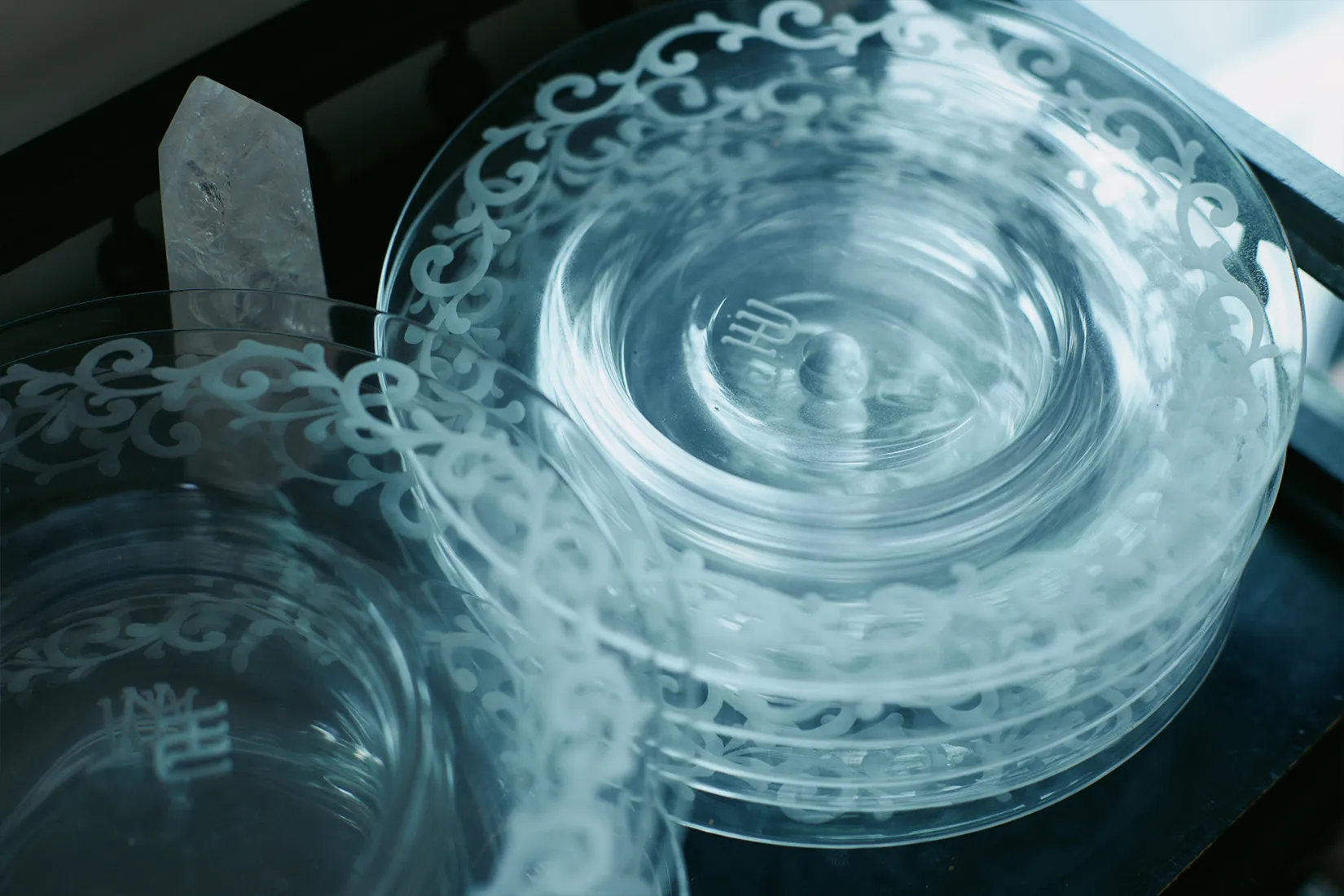

扉を開けると、キッチンを囲むように大きな楕円形のカウンターが広がり、レストランというよりも、誰かの家に招かれたようなやさしさが漂っている。ただ、普通の家と少し違うのは、器やインテリアのひとつひとつが内山さんの審美眼によってあつめられた美しい品々だということ。ヨーロッパやアジア、もちろん日本から、時代も土地も異なるものたちが集まり、この空間に居場所を得たかのように並んでいる。

ここに人が集まるのは、料理を食べに、というよりも、 空気ごと味わいに来ているのかもしれない。訪れた人は、心を満たされ、潤いを得たように帰っていく。

「同じ食材でも、味わいはそれぞれ。その違いを生むキーになるのが“水”なんです」 そう語る内山さんの台所には、目に見えない“水の感覚”が流れている。内山さんの、“美味しい”をめぐる、水の話を聞く。

食材と出会って、美味しくつくる。

それは、人間にしかできない特別なこと

内山ゆきさん

「料理って、食材を、人間を通して“変容”させるものだと思っていて。料理する人のフィルターをとおして、素材がかたちを変えていく。それに、“一緒にご飯を食べる”というのも人間にしかない行為。たとえばお家の犬や猫とか、自然界の動物を見ても、ご飯の時はみんな自分の食事に集中しているでしょう。ご飯をとおして“集う”とか、“囲む”という文化は人間にしかないものだから、すごく面白いなと思って。そこからもっと食について勉強したいと思い、大学では食文化や食物学を学びました」

レストラン「iRo」の運営と並行して、内山さんは「旬香舎」を主宰している。「旬が香る舎(うまや)」と書くこの名には、季節の香りや食べ物はもちろん、景色や人の営みまで、日々の暮らしのなかで感じられる「旬」を学び合える場所にしたい、という思いがこめられている。

「食の仕事に限らず、暮らしや好きなことをとおして何かを伝えられる活動をしたい。そういう思いから『旬香舎』と名付けました」

その活動は幅広い。レストラン「iRo」は自身のラボのような実験の場であり、調味料づくりや料理教室も行う。さらに外では、ケータリングやメニュー開発、食にまつわる企業のディレクションも手がける。加えて、インテリアや空間づくり、レジデンスやレストランの設計など、食と空間の両面からプロデュースを行っている。

内山さんのキッチンの周りには、手づくりの調味料、梅を漬け込んだシロップなど、時間をかけて育てられた調味料がずらりと並んでいる。ひとつひとつが、内山さんの手をとおして形を変え、発酵や熟成を重ね、やがて料理に深い味わいを添えたり、美味しいジュースやお酒に姿を変えていく。

「こうした変化を生むのも、水があってこそなんです。発酵も熟成も、すべては水が関わっている。ものが菌によって変容していくさまを、私たちは“発酵”と呼びます。菌というのは人間が生まれるずっと前から存在していて、いわば私たちの先輩にあたるでしょう?でも、人間が言葉をつくって、人間によって都合の良い変化が“発酵”、それ以外は“腐敗”と言われる。菌も生きるために頑張っているのに、私たちに害を与えるものはすごく嫌われてしまう。人間って、結構身勝手ですよね(笑)」 そう内山さんは笑いながら、「お水がないと、発酵も腐敗もしないんです」と続ける。「それで、お水のことにも興味をもって、発酵とか食物学を学びたいなと思いました」

食材に含まれる水と、人間が使う水。

この二つがあるから、料理が成り立つ

取材の際にすぐ出していただいた自家製の梅ジュース。自然な甘みがやさしく喉を潤してくれた

「食物学でいうと、水には大きく2つの役割があると学びました。ひとつは、食材のなかで分子を結合させる水分。もうひとつは、発酵や調理によって“変容”を生み出す水分です。同じ水でも、植物のなかで形成される水と、人間が調理のために使う水では性質が違う。

例えば梅干しづくり。梅の実に保持されている水分を干すことで、変化が生まれます。一方で、料理の際に使うのは人が浄化して飲めるようにした水。この2つの水があるから、料理が成り立つんです」

食材に含まれる水を感じ取ることは、料理の入り口でもある。

「例えばキュウリを一口かじってみること。調理の前の野菜を味わうと、みずみずしさが口に広がる。どれくらいの水分を含んでいるか。同じ糖分でも、水の量によって感じ方はまったく変わるんです。牛肉のなかにも水分が入っているからあの味わいがする。食材の中に保持されている水というのはすごく面白いなと思いました。

たとえば、料理教室で生徒さんから『何分くらい焼きますか?』と聞かれても、『時間に限らず、まず触れてみて』と伝えるんです。厚みだけではなくて、たとえばその日のピーマンと明日のピーマンは違う。同じ産地、同じ生産者さんでも、ひとつひとつに個性がある。どうして人の性格はすごく気にするのに、野菜の個性はあまり考えないんだろうって思います(笑)。その違いを生み出すキーが“お水”なんですよね。食べ物のなかに含まれている水分量を感じながら形を変えさせていくのが、料理なんだということに気がつきました」

食材のなかを流れる水は、自然がつくりだしたもの。雨が大地を潤し、植物を育み、動物を養う。こうしてめぐる自然の水があって、私たちは食材を手にすることができる。

一方で、人が雨や川の水を浄化し、飲み水や調理に使えるようにした水がある。料理に使う水は、食材を変容させ、味わいを加えるために欠かせない存在だ。

「父も水の質や音の響きなどに興味をもっていて、私が幼い頃から『良い水を飲まなきゃだめだ』よく言っていました。そうした影響もあって、水に対する意識は自然と育まれてきたんだと思います。旅行に行ってご飯をつくったり、髪を洗ったりすると、その土地の水の違いをすごく感じるんです。同じ日本でも、関西と関東でも全然違う。お水だけは持っていくことができないからこそ、余計に大事だなと感じます」

水は食材の味わいを変え、地域ごとに異なる風景を生み出している。そうして培われた感覚は、内山さん自身の料理観を支える大きな軸となった。

懐石料理で、しきたりの美しさを学び、 旅をとおして家庭料理の温もりを学ぶ

母は懐石料理のサロンを営んでいて、内山さんは3歳頃から台所で手ほどきを受けてきた。「10代までは、母の懐石を修行のように学んでいました。中学高校の6年間はお弁当も自分でつくっていたんです」と振り返る。朝晩のトレーニングに加え、お弁当づくりも自分の役割。残り物を工夫して、常備野菜を仕込む。自然と調味料をつくったりすることにも興味をおぼえるようになった。

「20歳頃からは、旅好きの祖母に連れられていろんな土地を巡るようになりました。祖母は、祖父に『ちょっとそこまで行ってきます』と言って、海外に2週間くらいでも行ってしまう自由な人。私が大きくなると祖母の旅のお供になって、日本各地や世界を巡りました。知らない調味料と出会うと、同じようなものがつくれないかなとか、それを日本のものとどうやったら組み合わせられるかなとか、そう言うことを考えるようになったのは旅にでるようになってから」と、続ける。

小物や家具も、旅をするなかで世界中からあつめられてきたもの

旅先で出会った美味しいものたちは、内山さんの料理に大きな影響を与えるようになる。「旅を重ねるうちに、現地の方に招かれて家庭料理をいただく機会も増えました。その時に感じたことは、結局、“お母さんの味”がみんな大好き。母の味は世界共通でみんなが好きなんだと言うのがわかって、それからは家庭料理がつくりたいと思うようになりました」

家庭料理の自由さや温もりを感じる一方で、幼い頃から身につけたのは懐石の厳密さだった。懐石料理には、器の合わせ方や食材の組み合わせ、盛りつけの順序に至るまで「こうでなければならない」という決まりがある。幼い頃からその世界に浸ってきた内山さんは、一度はそれを身につけたからこそ、次第に「自分の気持ちで食べ物同士を仲良くさせたい」と思うようになった。

「懐石のルールはもちろん大切。でもそれを知った上で、敢えて崩していくこともしたくなる。私のなかで、『この食材とこの食材を出会わせたい』そんな気持ちが強くなっていったんです。料理はそうやって、自分を自由にしてくれるものでもあるんです」

母から受け継いだ懐石の学びと、祖母と旅して知った家庭料理の温かさ。厳密さと自由さ、その両方を根っこに、内山さんは食材を“仲良くさせる”ようにと料理をつくり続けてきた。その視点はやがて、食の世界を超えて、暮らしや空間へと広がっていく。後編では、レストラン「iRo」を開いた思いや、水回りの空間に込める考えまで、水と人のつながりを生む“水場”へ、話を広げる。

内山ゆき 料理研究家・食空間プロデューサー 東京都生まれ。

食と空間をプロデュースする「旬香舎」主宰。料理教室やケータリングのほか、個人邸や宿のリノベーション、インテリアオーガナイズも手がける。2022年にアトリエレストラン「iRo」を立ち上げ、調味料づくりや料理を通じて、人と人、人とモノをつなぐ場を育んでいる。「日・土・水・火・風」という自然の恵みを料理に重ね、それぞれの食材の命が持つ力を生かして、体と心を“ととのえるごはん”を届けることを大切にしている。 個性豊かなモノたちが自然と調和する、その卓越したモノ選びと組み合わせのセンスから、空間やインテリアのスタイリング、器や生活まわりのプロダクトデザインも手がけている。

Photo Hinano Kimoto

Text/Edit Michiko Sato