水草から生まれたジン「MAWSIM」<前編>

環境課題を“商流”に変える、サンウエスパの挑戦

長良川は岐阜県の中心部を、大動脈のように流れる。日本三大清流のひとつとされ、夏の風物詩である鵜飼は、皇室に鮎を献上する「宮内庁御用」の伝統漁法として現在に続く。川の恵みとともに人々は暮らし、産業を育み、独自の豊かな川文化を築いてきた土地だ。

そんな岐阜の地から生まれたクラフトジン「MAWSIM」の噂を耳にした。正確に言えば、「美味しいから飲んでみて」と勧められ、口にしたのがきっかけだった。思わず「美味しい」と口に出した、その味わい。さらに驚かされたのが、このジンの背景にある物語だった。

「MAWSIM」は、岐阜県で再生資源卸売業を営む株式会社サンウエスパが、カンボジアに繁殖する水草からエタノールを製造し、そこから生まれたジンだという。その味は2023年の世界的なジンの品評会World Gin Awardsで最高賞「ワールドベストジン」に輝いた。

岐阜とカンボジアをつなぐ「水」を起点に、環境課題から生まれたジン。そのストーリーを辿るため、サンウエスパ代表取締役の原有匡さんに話を伺った。水草から生まれた”美味しいジン“ができるまで、そしてその先に続く、思考と挑戦の行方とは。

与えられた武器は古紙だけ

「面白くない」から「面白いことをしよう」に変えていく

水の色を思わせるように、青から緑へと光の色を変えるボトルが並ぶバー。ここは、再生資源卸売業を営むサンウエスパの社屋。3階のミーティングスペースへ案内され、足を踏み入れた先に広がっていたのは、バーの風景だった。そして、大きな窓には、岐阜の山並みが借景に取り入れられていた。カウンターに立つ原さんの姿も、どこかバーテンダーのよう。その意外な連続に、どんな話が聞けるだろうと、期待が高まる。

「まずは、サンウエスパの歩みから教えていただけますか」

そう切り出し、話を伺った。

サンウエスパ代表取締役 原有匡さん

「会社を継ぐことに決めた時、正直に言えば会社の事業に興味があったわけではありませんでした。面白いとも思えなかった。だからこそ、自分が入る以上は面白くしたいと思ったんです」

サンウエスパの創業は1969年。原さんは大叔父から跡を託され、2011年に入社した。当時の社員は、社長や専務と少しの事務員を除けばトラックのドライバーのみ。地域の企業や家庭から古紙や古着、アルミ缶などを回収し、分別・圧縮してメーカーへと卸す、再生資源卸売業を営んでいた。

サンウエスパの本社横にある回収工場

「与えられた武器は古紙だけ。この古紙事業に、どんな可能性があるのかということをずっと考えていたんです」

原さんの頭のなかには、当初から二つのテーマがあった。ひとつは「エネルギー」。もうひとつは「グローバル化」だ。

エネルギーへの関心の原点は、幼い頃に観た映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー PART 2』だった。ゴミを燃料にして走る車の姿が、強く印象に残っていた。

「いらないものからエネルギーが生まれる。究極のリサイクルだし、一番かっこいいかたちだと思ったんですよね」

もうひとつの軸が、リサイクルの“行き先”を見直し、グローバルへと展開していくこと。

「古紙の未来、成長を考えたときに、いらないものを“次に必要とする人”がいないと成立しないんです。日本はこれから人口がどんどん減っていく。1億人で使っていたものを、将来7000万人で使うとしたら、どうしても3000万人分が余ってしまう。地産地消が理想なのは理解していますが、日本で使い切ることに限界があるならば、必要なところに運ぶ役割があってもいいんじゃないかと思ったんです」

国内でリサイクルを完結させることには限界がある。そう感じた原さんは、入社して早々に人口が増加する東南アジアへと視線を向け、視察を繰り返した。

サンウエスパで回収された古着。国内で役目を終えた衣類は、東南アジアから買い付けにくる業者によって分別され、“次に必要とする人”のもとへと届けられる

古紙をエネルギーにする未来はあり得る

マリアナ海溝の“エビ”が教えてくれたこと

回収された古紙は、紙の種類ごとに分別される。紙の種類によって“次に生まれ変わる紙”が異なるからだ。分別された古紙はプレス加工され、1トンほどの大きな塊に圧縮されて製紙会社へ渡る。日本で流通する紙の約6〜7割は古紙を原料としており、紙は“リサイクルの優等生”だと原さんは言う。

サンウエスパのロゴと、コーポレートカラーに縁取られたトラックがかわいらしい

回収された紙は、手作業で振り分けられる

圧縮された古紙。ここから製紙会社へ卸される

「紙は半永久的にリサイクルできる。だから、紙としての未来は、そう簡単には途切れない。でも、紙が“紙に戻る”以外の道があってもいいんじゃないかということはずっと考えていました」

転機となったのは、2012年、日本経済新聞に掲載されていたひとつの記事だった。

水深1万メートル近い深海に生息する「カイコウオオソコエビ」。食べ物がほとんどない環境で、海上から沈んでくる木クズや植物片を食べて生きているという。

「これだ!と思ったんです。木クズも紙も、元はセルロース。セルロースを分解できれば、エネルギーにできる。古紙をエネルギーにする未来というのはあり得るんじゃないかと妄想が膨らみました」

セルロースを分解して、糖に変え、発酵させてエタノールにする。そして、エタノールはエネルギーになる。技術自体はすでに存在していたが、調べるほどに、コストの壁があり、エネルギーとして成立させるには難しい現実も見えてきた。それでも、「紙を紙以外のものでリサイクルする」という発想は、原さんの頭のなかに残り続けていた。

2016年、業界紙で目にした記事が再び転機となる。関西大学で、古紙などの非可食セルロースからエタノールをつくる研究が行われているという内容だった。

「その教授はコスト化に向き合った研究をされていたんです。記事を読んで、すぐに話を聞きに行きました。」

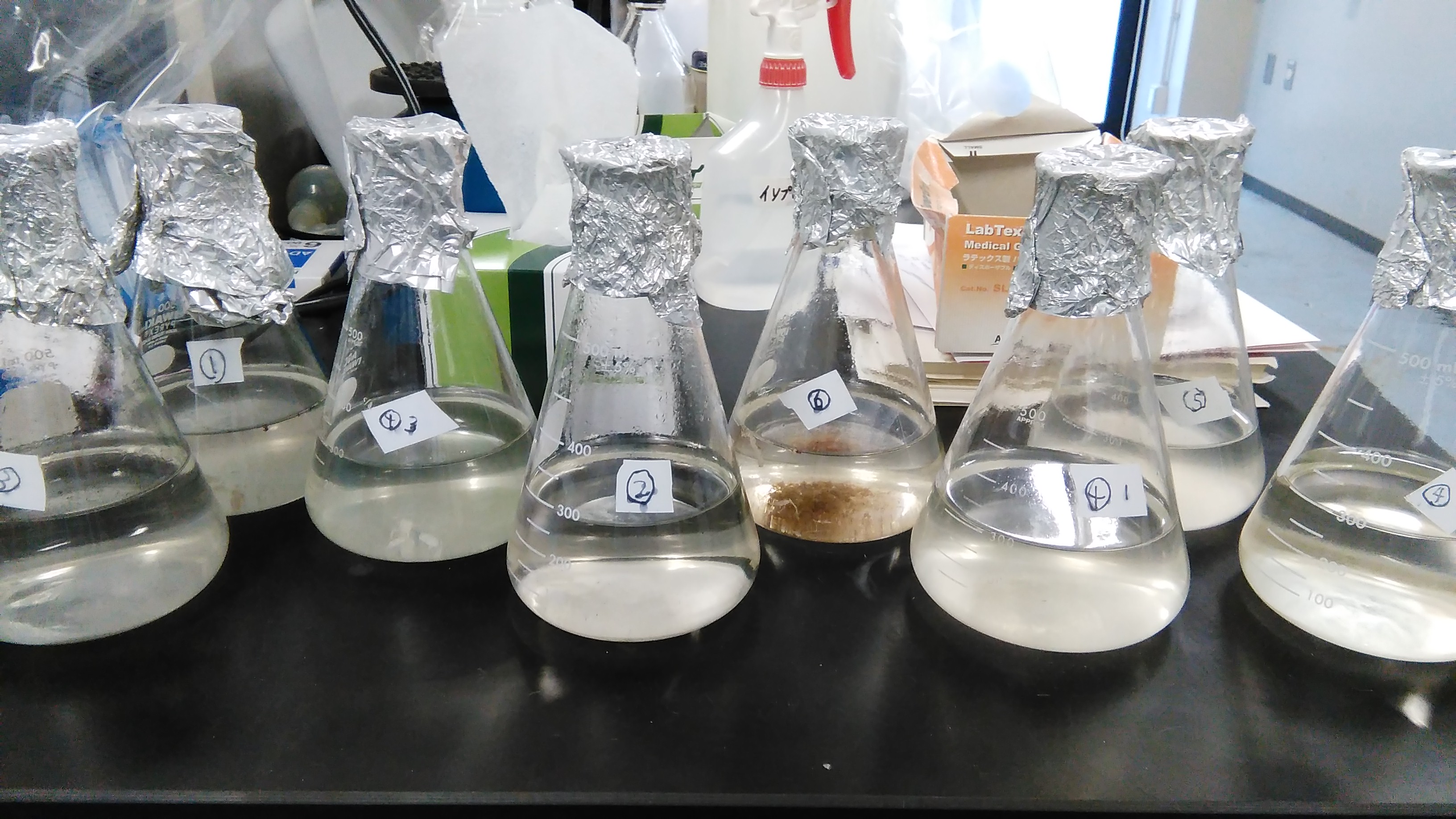

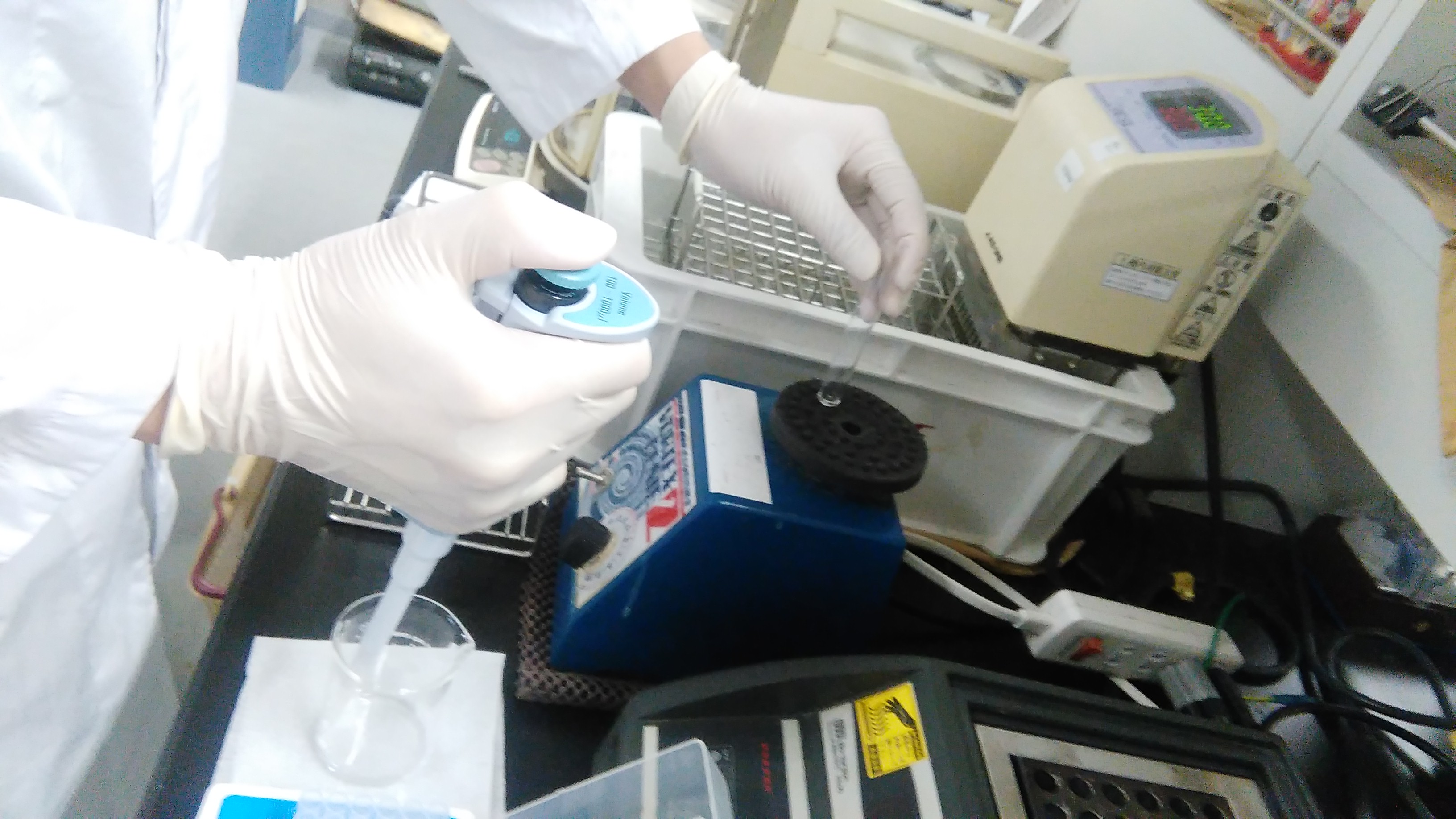

共同研究はすぐにスタートした。さらに、偶然にも岐阜県内にエタノールの実証プラントを持つというスタートアップ企業があり、必要機器をリースすることもできた。実験用の免許を取得し、2〜3年にわたる実証実験が始まった。実験では、シュレッダーダストに含まれる植物繊維の細胞壁(セルロース)を、特殊な酵素で糖化し、発酵・蒸留することで、バイオ由来のエタノールを回収するというプロセスに取り組んだ。シュレッダーペーパーは細かく裁断されているため、紙としての再生には向かない。一方で、繊維が細かく分断されている分、表面積が大きいため、糖化反応を起こしやすい。

バイオエタノールの原料となるシュレッダーダスト

どれほどのコストがかかるのか。どれほどの収量が得られるのか。さらに、実際に得られたエタノールをどのように活用できるのか。ひとつひとつの問いに向き合いながら、実証実験を重ねていった。

岐阜の古紙由来バイオエタノールのプラント

「たとえば、病院に大量に保管されていた紙のカルテが電子化されていくタイミングで、それらをバイオエタノールに変えられないかということも考えました」

カルテを溶かし、それをエタノールに変え、病院内で消毒液として活用する。そんな提案も行ったが、ここでも大きく立ちはだかったのは、「コスト」だった。化学的に合成するエタノールと比べ、生物学的に生成するエタノールは、圧倒的に後者の方が高くつく。「日本ではすぐに限界が見えた」という原さん。

しかし、原さんはここで立ち止まらず、規制やコスト構造の異なる海外、アジアへと目を向けた。ここで初めて、「エネルギー」と「グローバル化」という二つのテーマが結びついた。

見渡す限りのホテイアオイ

これが、エネルギーになったらどんなに面白いだろう

リサイクルの可能性を考えるなかで、原さんは早くから「グローバル化」が鍵になると感じ、2012年頃から海外視察を重ねていた。とりわけ、縁を得たのはカンボジアだった。古着や中古農機具の輸出など、いくつかの事業も試みたが、事業化には至らなかった。古紙についても、日本と同じやり方では成立しない。そこには、日本とカンボジアのリサイクル環境の大きな違いがあったという。

「カンボジアのリサイクルヤードでは、人海戦術が当たり前なんです。フォークリフトの代わりに人力で運ぶ。200キロくらいあるものでも、ひとつ担いだら50円という世界。人件費がとにかく安い。日本と同じように機械を導入すると、仕入れ値が圧倒的に高くなってしまう。リサイクルの売値は国際相場でほぼ同じなので、原料の仕入れ価格が高くなれば、事業は成立しない。分別の精度も日本ほど高くなく、そのままエネルギーにしようとすると、相当ハードルが高いなと思いました」

では、カンボジアで何からエネルギーをつくるのか。そんな問いを抱えていたときに、ある人に「ホテイアオイを知っているか」と聞かれた。日本では、金魚鉢のなかで目にする小さな水草だが、実は南米を原産とする外来生物で、カンボジアでは湖全体を覆い尽くすほどに繁殖し、環境問題の一因となっていた。

「ホテイアオイという存在を知ってから改めてカンボジアを眺めると、見渡す限りホテイアオイ。これをエネルギーに変えられたらどんなに面白いだろうと、また妄想が始まりました」

カンボジアは国土の約30%を湿地帯が占める。ホテイアオイは種子だけでなく株分けでも増殖し、7ヶ月で200万倍にも増えると言われるほど、驚異的な繁殖能力を持つ。その成長を支えるエネルギーは、ひとつは太陽光。そして、もうひとつは、水中に溶け込んだ窒素や炭素だ。

窒素や炭素は、化石燃料を燃やすことで大気中に放出され、雨を通じて水へと流れ込む。特に窒素は水に溶けやすく、湖や湿地に蓄積される。その結果、水中では富栄養化が進み、ホテイアオイや藻類が爆発的に繁殖する。やがてそれらが枯れると、吸収した炭素や窒素が再び水中に戻る。この循環を放置すれば、永久的に繰り返されてしまう。ホテイアオイを適切に取り除けば、植物が吸収した窒素や炭素を持ち出すことで、水質は改善される。

「水草を原料にすることで、いくつもの問題を同時に解決できると思いました。

カンボジアの湖には“ボートピープル”と呼ばれる、水上生活者の暮らしがあります。彼らの多くは、ベトナム戦争がきっかけに流入してきた避難民で、住む土地がないため、湖上で暮らしてきた人々なんです。学校や病院、教会も水の上にある。移動手段はボートで、子どもたちが運転する姿は日常の風景。それが、ホテイアオイの繁殖で交通もままならない状況が深刻化しています。このエリアで、エネルギーを自給自足できたら、これはものすごく画期的なことなんじゃないかと思いました」

トンレサップ湖では100万人以上の水上生活者が生活者が暮らしている

トンレサップ湖の漁師一家。ホテイアオイが邪魔で漁に出られないこともあるという

トンレサップ湖の漁師一家。ホテイアオイが邪魔で漁に出られないこともあるという トンレサップ湖上に浮かぶガソリンスタンドで働く少年。村民が移動に使うスピードボートは、主にガソリンを燃料としている

トンレサップ湖上に浮かぶガソリンスタンドで働く少年。村民が移動に使うスピードボートは、主にガソリンを燃料としている環境課題に向きあいながら、“無価値とされるもの”にどう高付加価値を与え、社会へつないでいくのか。原さんの挑戦は、後編へと続く。

1980年岐阜生まれ。

(株)サンウエスパ代表取締役、SUNWASPA Co., Ltd. Founder CEO。

「未利用なもの、無価値なものを再定義する」をドメインに据え、岐阜と熱帯アジアで事業を展開する。MENSA会員。

SUNWASPA公式サイト:https://sunwaspa.com/

MAWSIMブランドサイト:https://mawsim.shop/

MAWSIM Instagram:https://www.instagram.com/mawsimjp/

Photo Masataka Inada

Texit/Edit Michiko Sato