SANEIの水脈を探る、西岡利明社長インタビュー<前編>

小さな組み立て工場から、選ばれるものづくりへ

企業には、それぞれの時代を生き抜いてきた物語がある。挑戦の積み重ねが企業風土を育み、その精神は“水脈”のように大地を潤してきた。

「人類ある限り、水は必要である」。創業以来、その言葉を掲げ続けてきたSANEIには、どのような水脈がとおっているのか。西岡社長の言葉から、その源流と未来をたどる。SANEIと、「水とつなぐ」物語。

本社の横で、

小さな組み立て工場から始まった

1954年、SANEIは「三栄水栓製作所」として歩みを始めた。創業者は、現・代表西岡利明の父である西岡明氏、取締役副社長・𠮷川正弘の父である𠮷川弘二氏、そして橋本健一氏の3名。当時、彼らは共に建築金物や工具を扱う商社に勤めていた。

時代は戦後復興期。住宅需要が高まるなかで、「水栓専門の店がない」ところに目をつけたのが出発点だった。

「当時は、金物屋さんが水栓も売っているという状況でした。住宅は次々に建っていく。そのなかで、特に水は、どんな時代でも人が生きていくうえで欠かせないものだというところに目をつけました」

一方で、彼らは商社という“問屋業”の仕組みにも限界を感じていた。

「分業制のもとでは、市場のニーズを素早く商品に反映させることが難しい。自分たちが理想とするものは、なかなか手に入らない。だったら自分たちの手でつくろうと考えたんです。勤め先にも新規事業として提案したようですが、金物を軸にしていたため広げられなかった。『それなら自分たちで』と始めたのが、SANEIのスタートでした」

「三栄水栓製作所」という名前には、創業者3名がともに栄える願いが込められている。

大阪・鶴橋での創業から4年後、現本社のある玉造へ拠点を移し、自分たちの手で試行錯誤を重ねながら、ものづくりを本格化させた。同時に、理想とする製品を形にするための協力工場を見つけ、そこで製造された部品を持ち帰って自ら組み立て、検査する。SANEIのものづくりの精神は、起業当時から受け継がれるものであり、その始まりは小さな工場からの挑戦だった。

設立から2年後の1956年に玉造へ移転し、1960年に株式会社に改組。組み立て工場として出発した。当時の社屋とその周辺の様子

(左)玉造の社屋は、創業期からの歴史を刻む場所として現在も当時の面影を残し、倉庫として使われている

(右)2軒隣に現・大阪本社がある

当時の栓事情と、

カルチャーショック

―社長もお父様が仕事をされる様子を見ていたのですか?

質問をなげかけると、「知らない」とひとこと。思わず聞き返してしまう。

「僕はアパレルの仕事やってましたから。若い頃はとにかく早く独り立ちしたくて、高校時代にアパレル会社でアルバイトを始めて、企画・営業・販売まで、服をつくって売っていました。久しぶりに家に帰ると、母親から『お金はあるのか』と聞かれて。ポケットの中身を全部出して、『金はある』なんて大きいこと言ったりね。本当は全然なかった。笑」

そうして7〜8年ほどアパレルの仕事に打ち込んでいた23歳のころ、父と共にSANEIを起こした2人の創業者が交代で訪ねてきた。

「『戻ってこい』『戻ってこい』と交代で言いに来るんです。ちょうど子供が生まれるころで、ここまで頼みこまれたら仕方ない。まぁ、帰るか。そんな感じで、まずは社会経験として商社に勤め、その後、SANEIに入社しました」

1969年(昭和44年)頃の創業者三人(上段左:𠮷川弘二、上段中央:西岡明、上段右:橋本健一)

1967年には大阪に機械工場を建設。1973年、東大阪市高井田に鋳造工場を稼働、1980年岐阜工場、1981年には九州の拠点となる福岡営業所(現・福岡支店)を開設した。

まさに成長の只中で入社した西岡だったが、当時を振り返り、「カルチャーショックだったけどね」と語る。

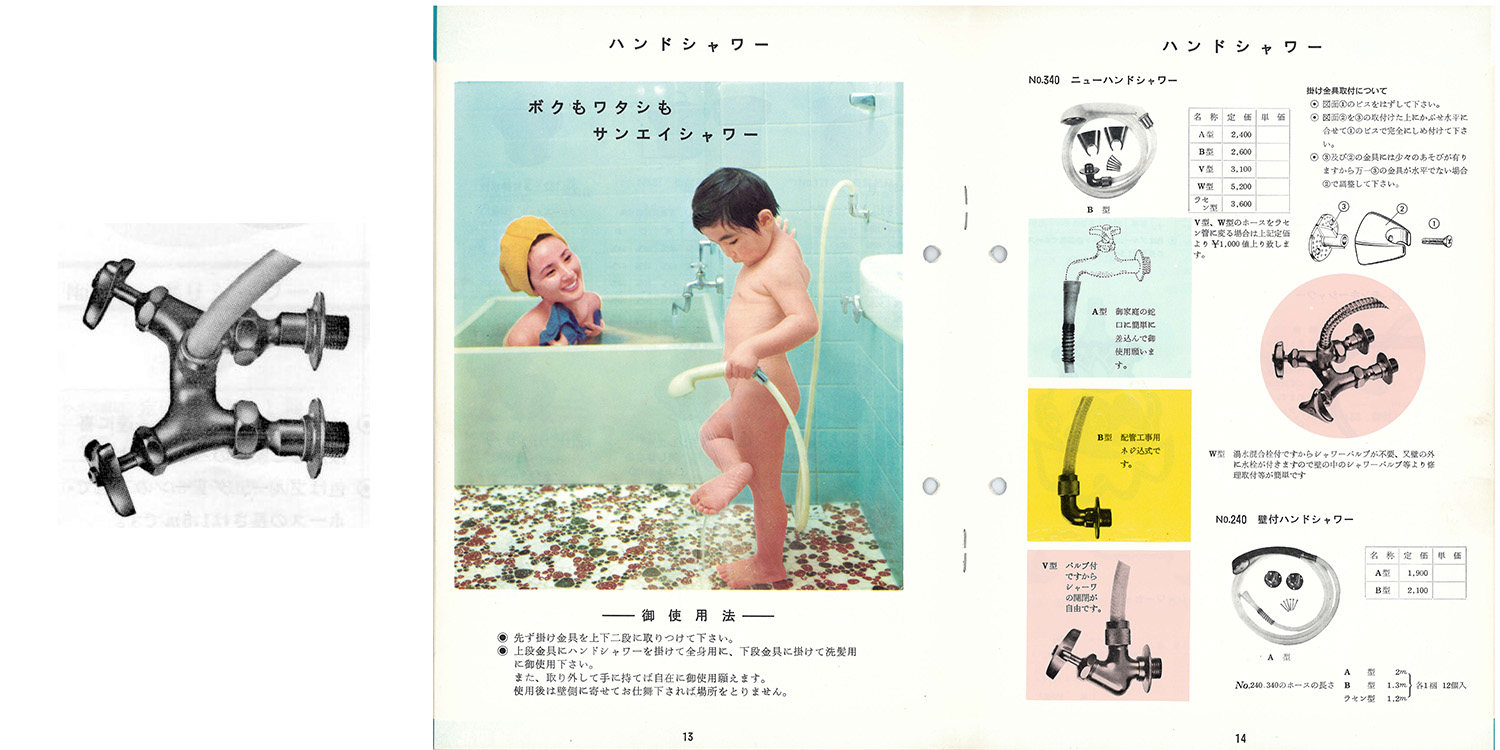

日本初の「シャワー付湯水混合水栓」と当時のカタログ(1967年)。国内の各世帯に内風呂が普及していくなかで時代を先駆けるヒット商品となった

―どういったところがカルチャーショックだったのですか?

「その当時の金属製造業の典型だったと思いますけど、うちも例に漏れず“3K”でしたね。工場の労働条件は本当に厳しかった。僕はそれまで比較的環境の整った工場しか見たことがなかったから、正直すごいなと思いました。ブランドを育てるよりも販売店からの注文に応じ、買ってもらえる価格で供給できる体制を整える、そんなスタイルでしたからね」

労働環境を整えるためにも、まず売る仕組みそのものを抜本的に変えなければならない。当時の水道事情は法律の制約も厳しく、水栓器具は各地方自治体の水道局による認証がなければ新築や官庁案件などには導入できなかった。こうした案件で使われる器具は“検査品”と呼ばれ、まさに狭き門だった。一方で、壊れた時に取り替える“普及品”や、当時広く使われていた井戸水などの非水道用の器具は認証が不要で、金物屋を通じて広く流通していた。粗悪品も多かった時代のなかで取り替えの需要は高く、SANEIはまずこの“普及品”で事業を拡大していった。

「役所への申請はスムーズに進むところもあれば、何度も粘り強く通い続けなければいけない自治体も多い。必死に駆けずり回ったものですね。まずは、キーマンとなる人と出会えることも重要でしたね」

西岡は全国の自治体をまわり、根気よく足を運びながら、ひとつひとつ認証を取得していった。その積み重ねが、普及品中心のメーカーから次の段階へ進むための土台となり、大きな流れを生み出していった。

法改正とともに、

選ばれる水栓へ

1997年、水道法施行規則の改正により時代の流れは大きく変わった。

それまで水栓器具は、各地方自治体の水道局ごとに認証を受けなければ導入できなかったが、改正後はJWWA(日本水道協会認証)を取得すれば、全国で使用できるようになった。

最大の変化は、日本製に限らず市場に参入できるようになったこと。日本の水道基準に適合し、JWWAマークが付与された製品であれば、海外メーカーの水栓も市場に並ぶことになる。背景には、当時の規制緩和政策があり、貿易摩擦解消の意味合いもあった。

――それは、業界やお客様にとっては良いことだったのでしょうか?

「まず、お客様にとって“選べる自由”が生まれたのは良かったと思います。ヨーロッパでは水栓は独立した存在として、デザインを見て選ばれる。でも日本では、水栓は水まわりに付いている一部、“パーツ”として見られ、ユーザーが選ぶ対象ではなかった。特にフランスやイタリアといったデザインに敏感な国の製品と並ぶようになった以上、私たちも“選ばれるもの”にならなければいけないと感じました」

しかし、日本の水栓流通はBtoBが基本。工務店や設計者が経験や利益をもとに発注を決める世界であり、習慣的な発注を変えるのは容易ではない。

「選ばれる水栓へと向かうためには、まず、社内から変えなければならない」。そう考えた西岡は社内の意識改革に乗り出した。

「社員自身が“水栓は選ばれるもの”と理解してなければ、お客様に伝えられません。水栓は、家のなかの単なるパーツではなく、暮らしをつくる要素の一つなんだということを、まずは社員自身が実感できるように、意識を変えていく必要がありました。

長年、日本特有の水栓事情のなかで、販売店から言われるものをつくり続けてきたため、 “下請け根性”のような感覚がどうしても残っていた。でも、私たちはそうではない。自分たちは“選ばれる製品”をつくっているのだという誇りを持たなければいけない。その想いはだいぶ浸透してきたと思いますが、取り組みは今もなお継続中です」

法改正によって、自由に水栓をデザインできるようになったからこそ、SANEIは選ばれるものづくりへの方向転換を遂げた。現在は、ラグジュアリーライン「VERSE(ヴァース)」、ミドルレンジ「sʌnei(サネイ)」、そしてスタンダードの「SANEI(サンエイ)」という3本柱のブランディングを展開している。

VERSE

SANEIが手がけるラグジュアリーなバスタブを提案するブランド「FLUSSO」のバスタブ(左)とsʌneiシリーズの“soroe”

「たとえば、3億の住宅と2,000万の住宅で、同じ水栓ではいけない。シングルレバーひとつでも、重みや水の出方で空間の価値が変わる。その違いをどう設計に込めるかが大事なんです。ヨーロッパの製品に対抗できる自由度が得られることは、むしろ大きなチャンスになる。だったら、今のうちから仕込んでおこうと考えました。もう、あれから25年近くになりますね」

では、「選ばれるものづくり」のために、どんな思想を育んだのか。中編では、社員の誇りを起点としたものづくりの美学から進化をたどる。

西岡 利明

1958年、大阪生まれ。近畿大学卒業後、オリエント貿易に入社。82年に三栄水栓製作所(現SANEI)に入社し、取締役、常務取締役を経て、2003年から大連三栄水栓有限公司 薫事長就任、2004年代表取締役社長就任。

Interview & Text by Michiko Sato